将棋世界(2003年3月号)詰将棋サロン8番・優秀作

平成15年詰将棋看寿賞短編賞受賞

将棋世界2003年間最優秀作選定

看寿賞については全日本詰将棋連盟や詰将棋パラダイスのページをご覧ください。

看寿賞への道のり

詰将棋に親しむものにとって、伊藤看寿という名前には特別な響きがある。そしてその名前を冠した看寿賞は、詰将棋作家の多くが生涯一度は受賞してみたいと願う名誉ある賞だ。詰将棋創作を面白半分に始めて三年ほどである自分が、このような大変な賞をいただくことになり、非常なうれしさと驚き、そして私などが受賞していいのかという若干のとまどいを感じている。

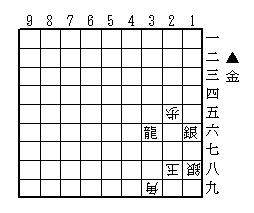

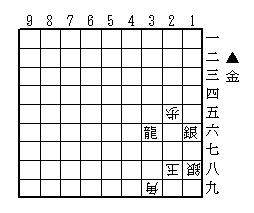

そもそものきっかけが、「看寿賞作品集」と「盤上のファンタジア」であったことは、前のページで書いた通りである。2001年の7月に「盤上のファンタジア」が出版され、その素晴らしさにいたく感心していたところ、将棋好きの友人2人から「斎藤さんもちょっと創ってみてよ」とそそのかされたのだ。それで、内輪でこっそり作っていた掲示板に、「絶連のファンタジア」と勝手に銘打って、不定期に「詰将棋らしきもの」を載せ始めたのである。栄えある第1番は右図のようなものだった。まさに絶連というしかないが、当時としてはこれでも、成限定の移動合に角の近打が入ったと鼻高々だったのだ。友人からも「絶連でも(・∀・)イイ!」とリップサービスをされて、妙にうれしかったのをよく覚えている(ちなみに彼はその後、加藤徹氏のサイト「おもちゃ箱」において、江戸時代から未解決のまま残されていた詰中将棋の難問を、「バケラッタ」のハンドルネームで次々に解くことになる)。またもう1人からも、「この調子でまあ70番くらいまで創れば、1つくらい雑誌に掲載されるのができるかもよ」と言われ、俄然やる気になったものだった。

そもそものきっかけが、「看寿賞作品集」と「盤上のファンタジア」であったことは、前のページで書いた通りである。2001年の7月に「盤上のファンタジア」が出版され、その素晴らしさにいたく感心していたところ、将棋好きの友人2人から「斎藤さんもちょっと創ってみてよ」とそそのかされたのだ。それで、内輪でこっそり作っていた掲示板に、「絶連のファンタジア」と勝手に銘打って、不定期に「詰将棋らしきもの」を載せ始めたのである。栄えある第1番は右図のようなものだった。まさに絶連というしかないが、当時としてはこれでも、成限定の移動合に角の近打が入ったと鼻高々だったのだ。友人からも「絶連でも(・∀・)イイ!」とリップサービスをされて、妙にうれしかったのをよく覚えている(ちなみに彼はその後、加藤徹氏のサイト「おもちゃ箱」において、江戸時代から未解決のまま残されていた詰中将棋の難問を、「バケラッタ」のハンドルネームで次々に解くことになる)。またもう1人からも、「この調子でまあ70番くらいまで創れば、1つくらい雑誌に掲載されるのができるかもよ」と言われ、俄然やる気になったものだった。

しかし、元々棋力がきわめて低いのだから、どう頑張ったところで限界がある。次の第2番ではすぐに余詰を指摘されてしまい、安易に駒を足して修正することになった。少しでも紛れや変化をつけようとすると、必ずどこかで破綻をきたす。自分では大丈夫と思っていても、友人たちはしっかり穴を見つけてつぶしてくれるのだ。完全であると確信できるためには、正解以外に可能な王手がほとんど存在しない状態にせざるを得ないのである。かくして絶対手の連続=絶連の作品が生み出されていった。

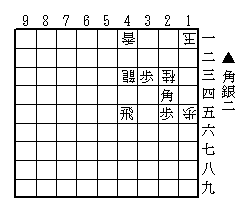

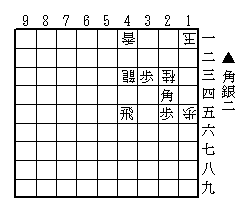

転機となったのが、「柿木将棋VI」というソフトの購入である。噂には聞いていた余詰検討機能。それを使えばもう少しましなものが作れるかもしれない……という期待があった。2手逆算してみては柿木将棋にお伺いを立ててみる。余詰ありとのご託宣を受けたら、それを解消するような駒を置いてみる。まだダメなら別の置き方で試してみる。何度やっても余詰が出るなら、あきらめて他の逆算をしてみる……という作業をひたすら繰り返した。そうしてできたのが、「絶連のファンタジア」第6番として出した左図。友人たちから「今までで一番いい。投稿すればもしかしたら載るかも」とおだてられ、その気になってはがきを投函してしまう。2002年4月下旬のことであった。これが半年後に将棋世界誌に掲載され、自分の名前を誌上で見る初めての経験をすることになる。思えばこの作品からすべてが始まったのだ。

転機となったのが、「柿木将棋VI」というソフトの購入である。噂には聞いていた余詰検討機能。それを使えばもう少しましなものが作れるかもしれない……という期待があった。2手逆算してみては柿木将棋にお伺いを立ててみる。余詰ありとのご託宣を受けたら、それを解消するような駒を置いてみる。まだダメなら別の置き方で試してみる。何度やっても余詰が出るなら、あきらめて他の逆算をしてみる……という作業をひたすら繰り返した。そうしてできたのが、「絶連のファンタジア」第6番として出した左図。友人たちから「今までで一番いい。投稿すればもしかしたら載るかも」とおだてられ、その気になってはがきを投函してしまう。2002年4月下旬のことであった。これが半年後に将棋世界誌に掲載され、自分の名前を誌上で見る初めての経験をすることになる。思えばこの作品からすべてが始まったのだ。

これ以降、柿木将棋で検討した後2人の友人にまず解いてもらい、それなりの評価を得たら投稿する、というスタイルが定着するようになった。当時は、落ちて当然、運よく載ればもうけものという感覚だったから、彼らにまあまあと言われたらすぐ投稿用紙を作成していた。「絶連のファンタジア」第11番はのちに詰パラ2003年8月号デパート4番になり、第13番は詰パラ2003年2月号新人コンクール4番に、そして第14番は詰パラ2003年1月号高等学校5番(半期賞受賞)になった。

今回看寿賞をいただくことになった作品も、元は内輪で「絶連のファンタジア」第18番と呼んでいたものである。実は友人2人の評価は「まあまあよいですね」という程度で、決して手放しで絶賛するようなものではなかった。それもあって、自分ではそれほど期待はしていなかったのである。馬が2回スイッチバックするくらい、どうせこれまでに何度となく作られているのだろう。仮に詰パラに投稿して掲載されたらきっと低評価に違いない。たとえ肯定的な短評があっても、「何度見てもいいですね、このパターン」なんてところが関の山……などと想像していた。それだけに、浦野七段始め多くの方にあれほどまでにほめていただいたことは、自分には思いもよらぬことだった。

今こうして振り返ってみると、何と自分は幸運だったのかと、改めて思わずにはいられない。「看寿賞作品集」と「盤上のファンタジア」という最高レベルの作品集を鑑賞できたこと、すぐ近くに詰将棋の芸術性を理解する将棋強豪が2人もいて、いつも作品を解いて批評してくれたこと、そして柿木将棋で余詰を調べられたこと。そのどれが欠けても、看寿賞はおろか入選作を生み出すことすら不可能だったはずだ。2002年7月に東京で行われた詰将棋全国大会に足を運んだとき、壇上に並んだ看寿賞受賞者たちは、私には雲上人としか見えなかった。わずか2年後に、自分がその壇上の人となる……先のことは、本当に何があるか分からない。

この4月に単身広島に引っ越し、創作に適したあの環境が過去のものとなってからは、新しい作品はできていない。もちろん、また新たな気持ちで創作を再開したいとはいつも思っている。ただ、賞をいただけるような作品は、もう創れそうにない。

(2004年6月記)

そもそものきっかけが、「看寿賞作品集」と「盤上のファンタジア」であったことは、前のページで書いた通りである。2001年の7月に「盤上のファンタジア」が出版され、その素晴らしさにいたく感心していたところ、将棋好きの友人2人から「斎藤さんもちょっと創ってみてよ」とそそのかされたのだ。それで、内輪でこっそり作っていた掲示板に、「絶連のファンタジア」と勝手に銘打って、不定期に「詰将棋らしきもの」を載せ始めたのである。栄えある第1番は右図のようなものだった。まさに絶連というしかないが、当時としてはこれでも、成限定の移動合に角の近打が入ったと鼻高々だったのだ。友人からも「絶連でも(・∀・)イイ!」とリップサービスをされて、妙にうれしかったのをよく覚えている(ちなみに彼はその後、加藤徹氏のサイト「おもちゃ箱」において、江戸時代から未解決のまま残されていた詰中将棋の難問を、「バケラッタ」のハンドルネームで次々に解くことになる)。またもう1人からも、「この調子でまあ70番くらいまで創れば、1つくらい雑誌に掲載されるのができるかもよ」と言われ、俄然やる気になったものだった。

そもそものきっかけが、「看寿賞作品集」と「盤上のファンタジア」であったことは、前のページで書いた通りである。2001年の7月に「盤上のファンタジア」が出版され、その素晴らしさにいたく感心していたところ、将棋好きの友人2人から「斎藤さんもちょっと創ってみてよ」とそそのかされたのだ。それで、内輪でこっそり作っていた掲示板に、「絶連のファンタジア」と勝手に銘打って、不定期に「詰将棋らしきもの」を載せ始めたのである。栄えある第1番は右図のようなものだった。まさに絶連というしかないが、当時としてはこれでも、成限定の移動合に角の近打が入ったと鼻高々だったのだ。友人からも「絶連でも(・∀・)イイ!」とリップサービスをされて、妙にうれしかったのをよく覚えている(ちなみに彼はその後、加藤徹氏のサイト「おもちゃ箱」において、江戸時代から未解決のまま残されていた詰中将棋の難問を、「バケラッタ」のハンドルネームで次々に解くことになる)。またもう1人からも、「この調子でまあ70番くらいまで創れば、1つくらい雑誌に掲載されるのができるかもよ」と言われ、俄然やる気になったものだった。 転機となったのが、「

転機となったのが、「